[りむーぶ・あすたぁ]

超絶不定期に活動再開中↓

Text Contents/ このサイトなんなん 厳選エーテルノート 検証と考察 意識調査 皮膚の馬太郎 Cloud Collector

当サイトはリンクフリーです。

メールは

Twitter、Facebookは |

移転のお知らせ

このサーバがなんか勝手に移転するとかなんとかなので、こちらも移転します。

新しいアドレスはこちら。

「どんな職業でも悟りを開いて賢者になれる」という「さとりの書」というドゴスト3のアイテムですが、

何ページ分の書物ならそんなことが可能なのでしょうか。

あとみんなで一緒に読んだら全員悟りが開ける説についてはどうなんでしょう。

こんなこと考えてる時点で悟れない、という結論。S2です。

これね、僕様めちゃくちゃ行きたかったんですよね。もう何かを犠牲にしてでも行こうかなって思ってたくらいで、

「すいません、私の村にコナン君が来てしまいました」

という言い訳まで考えてたんですよね。

この理由なら村人の大半が死ぬ可能性があるので理由として成立するんですが

まず僕が村に住んでないという点から議論開始することになるのですがそれはそれとして、

結果的にとんねるずさんのライブに行くことはできませんでしたが、

ランダムプログラムさんがせめてもの情けで選んでくれたようです。こちらです。どん。

1. 雨の西麻布 (Original Version)

今回の1枚は、とんねるずさんが本格的に音楽活動に力を入れ始めた初期のビクター音楽産業在籍時代の

ベストアルバム、ということになります。非公式ベストアルバムらしいですけどね。

このCD、上記記載の通りリリースは1991年のことなのですが、ほぼ同じ内容で2005年に「COLEZO! とんねるず」という名前で、

さらに2016年には「ゴールデン☆ベスト とんねるず」という名前でリリースされなおしています。

名前変える意味とはって思いますけどね。なんでなんだろ。そのまま再リリースすればいいのに。

ちなみにその後リリースされていくほうの同作では「雨の西麻布(オリジナル・カラオケ)」が未収録で

後は同一内容の全13曲、というリリース内容となります。

まあそうですよね。今見ても気持ち悪いよね、カラオケバージョンの収録位置。

普通カラオケバージョンは最後に入れるでしょって思うわけなんですよ。

ちなみにベストアルバム中に、本編にカラオケバージョンが挟んでくる構成になってる収録内容で思い出すのは、

UNICORNさんの「ユニコーンのゴールデン・ハーフ・スペシャル」っていうアルバムですね。

こちらは収録曲の後ろにその曲のカラオケバージョンがあって次の曲に行くっていう収録内容で、

ここまでするならカラオケ行った方が早いわって思える内容だったりします。

「一気!」と「青年の主張」はそれぞれアルバムバージョン、「雨の西麻布」はシングルバージョンと

当時のベストアルバム「自歌自賛」に収録されたバージョンの両方が収録されており、またこの「自歌自賛」にだけ

収録されてる内容まで吸い上げられた、まさに(非公認ながら)ビクター時代の集大成です。

「主軸が『お笑い芸人である』」ということを前提にして作成されている楽曲もあれば、

「完全に歌モノとして用意された」(※ただしとんねるずさんの楽曲については、そういう楽曲ほどパロディだったりする)楽曲もあり、

「雨の西麻布」や「歌謡曲」(名前そのまんますぎるだろ)のようなムード歌謡みたいな楽曲から

小芝居挟んじゃうような「Chadawa」や「一気!」や「青年の主張」といったものまで収録された

アルバム内で多様性でも説明する気か?みたいな内容になっています。

まだアーティストとして未完成な時代、という感じもするので、歌い上げる系の楽曲でもまだ声が細かったりして

やや微笑ましさすらあるんですが、ムード歌謡系からいざ外れると狂気のような作品になったりして

これ方針定めないで作ってない?みたいな気になってくるんですが、

そのせいか、例えば「情けねえ」とか「一番偉い人へ」といった路線だったり、

「ガラガラヘビがやってくる」「がじゃいも」「フッフッフッてするんです」みたいな路線をイメージして

ビクター時代の楽曲に触れようとすると違和感を感じるかもしれません。

ただ、ちょっと遊び心はあるとはいえ、「雨の西麻布」「歌謡曲」「その前の歌謡曲」あたりは今聞いても良いですし、

怖いもの知らずみたいな暴れ方をしてた若手時代のとんねるずさんの勢いそのままな他の楽曲も含め、

「人に歴史あり」をそのまま再現したかのような1枚といえるかもしれません。

「天使の恥骨」「雨の西麻布」「歌謡曲」「一気!」をやったらしいですね。いいなあ、やっぱ聞きたかったなあ。

呼びやすいから「山」って呼んじゃってるわ。

僕の住んでるマンションの窓から見える景色の中で、とある家の窓辺に謎の紙が

ずっとぶら下がってたんですね。ある時はキラキラ光る紙で、ある時は真っ赤な紙になってたりして、

それが謎のサイクルで色を変えてぶら下がり続けてたんですが、あまりにもその紙が何なのか気になってしまい、

ご迷惑にならない程度に近づいて何の紙かだけ確認しよう、と思いたってその家に向かってみたのですが

何度向かっても辿り着けません。

結界とかでしょうか?S2です。

気に入ったアーティストを追いかけていると、なんか妙に「勝手な心配」をしてしまったり、

気持ちに勝手に寄り添ってしまったりしてしまう瞬間みたいなのがS2さんにはあって、

まあ実に気持ち悪いですけど、逆に言えばそれくらい音楽やアーティストに対して

愛情を注ぎまくってここまで来ましたよ、っていう感じでもあると思ってるんですね。

今回の1枚は、猛烈に心配してしまった1枚でした。こちらです。どん。

1. ジレンマ

そんな検索結果にはアッカンベーしてさよならなんですが、というのは

伝わらない可能性が高いので覚悟の記載となります。

そんな歌詞が出てくる「それじゃあバイバイ」というシングルでデビューした2人組ユニットがSURFACEさんです。

サーフィスさんといえば人によって「代表曲のイメージが異なる」っていう印象があります。

僕にとってのSURFACEさんは「それじゃあバイバイ」なんですが、

コロコロチキチキペッパーズさんがキングオブコント決勝で使った「さぁ」を挙げる人も多いでしょうし、

サビに行く瞬間のブリッジが心地よい「なにしてんの」を挙げる人もいそうですし、

結果大変魅力的な楽曲を残しまくっているわけですね。

本作はそんなSURFACEさんのセカンドシングルで、表題曲もカップリングもタイアップがついたことで

勢いがさらに加速していくこととなっていくわけです。

「ジレンマ」はボーカル椎名さんの声の特徴がさらに際立つ感じで力強い歌声でキッチリ歌い上げてくれますし、

カップリングの「ひとつになっちゃえ」はなかなかの歌詞ですので

ファーストシングルで見せた個性に、より個性を積み上げたという

理想的展開のセカンドシングルという印象です。

加えて永谷さんによるギターが楽曲の盛り上げの中心として位置していますね。歌で聞くと椎名さんの声の

力強さとインパクトが目立ちますが、カラオケバージョンを聞くと永谷さんのギターは素晴らしいです。

当時このシングルを周囲の友達に聞かせた感想で多かったのは「B'zっぽい」っていうものだったんですが、

ちょっとわかる気がします。ただ、それは「とりわけ、このシングルが」というのが僕様の感想で、

一つ前が「それじゃあバイバイ」、次のシングルが「さぁ」ですので、個性的2曲の繋ぎ的な状態にあるので

やや没個性状態になった可能性があるかもしれません、楽曲としてのパワーは素晴らしいです。

S2さんファーストシングル「それじゃあバイバイ」でかなり衝撃を受けたんですよ。スゲェ楽曲だなって。

その時点でもう序文の心配事が浮上しまくってたわけです。つまり、

ファーストシングルでこのインパクトで、セカンド大丈夫か!?っていう心配だったんですね

いや、わかりますよ?お前が心配することじゃねえよ>S2さんってことなんですけどね。

でも思っちゃったんですよ!こういうインパクトでシングル続けるの、かなりしんどいだろ!?って。

もっというとまだ世間に公式発表された楽曲がファーストシングルの2曲だけっていう状態だったこともあって、

SURFACEさんがどれだけの楽曲を用意できるかというのが全く未知数だったわけなんですよ。

そこでわずか3ヶ月で次のシングル切るっていう情報が来て、やっぱこう、心配になっちゃったわけですよ。

頼むSURFACEさん素晴らしいセカンドシングルよろしくお願いします!っていうテンションだった僕様です。

そこで出たこのセカンドシングルで激烈安堵したんですよ。

1曲目も2曲目もしっかり個性があって、なんなら個性漏れてね?くらいの感触だったので。

けど、このシングルってファーストシングルより結果的に盛り上がらなかったんですよね。

それでまた僕様の勝手な心配が再発するわけですよ。

違う違う違う!ちゃんと聞いて!良いじゃんこれ!え、嘘でしょみんな!みたいに。

一人で何取り乱してんだっていう状態でしたが、

結果的に次のシングルが「さぁ」で、一気にまたそのインパクトを取り返すこととなり、その次が「なにしてんの」で

概ねSURFACEさんのパブリックイメージが確定してきたなっていう安心を抱くと同時に

いやセカンドで気づいてよみんな、と僕様独り言のようにつぶやく日々だったわけです。

29年ぶり武道館、そんな伝説のアーリーイヤーズ。

最寄りの郵便局の窓口であれこれしていたら、隣の窓口でかなり耳の遠いお爺さんがやってきて、

ゆうちょ口座がどうこう変更したい、みたいなことを言ってたっぽいんですが、

対応していた局員の方がかなり大きい声で説明してやっと把握している、みたいな状況下で、

「それでは、今書類をお持ちしますので、家に帰って確認しながら記載をお願いしますね〜」

というのを徐々に窓口の奥に行きながら伝えてたため、

たぶんおじいちゃん「家に帰って」までしか聞き取れてなかったようで、

そのまま何も貰わず郵便局を出てってしまいましたが

これ僕なんかしてあげたほうがよかった?S2です。

たまに「いつの間にか集まってる、最初どれ買ったんだっけ」ってなっちゃうアーティストがいます。

今回ランダムプログラムで選ばれた1枚については、そういうアーティストなんですけど

絶対これが最初ではない、と思っています。なぜならこれを最初に聞いた時の

「やっぱ裏切らんわ」みたいな感想を覚えているからです。

どういう目線で聞いてんだかさっぱりわかりませんがそれはそれとして、

今回の1枚はこちらになります。どん。

1. 逃亡アルマジロのテーマ Theme of‘Armadillo’on the Run

これがリリースされた時点でS2さんは佐野元春さんについては完全追いかけモードでしたので、

これ以前のどれかのアルバムかシングルが最初の購入、ということになるはずなんですよね。

本作は1曲目の「逃亡アルマジロのテーマ」と12曲目の「ズッキーニ - ホーボーキングの夢」がインスト楽曲でサンドイッチされてて、

「ヤング・フォーエバー」「ドクター」がシングル表題曲、

「誰も気にしちゃいない」が「ドクター」のカップリングでした。

「ヤング・フォーエバー」のカップリングで、当時「とんねるずの生でダラダラいかせて!!」の企画で提供された「フリーダム」は

未収録となっています。作詞の著作権的な問題があったのかもしれませんね。

また、「ズッキーニ - ホーボーキングの夢」はジョン・サイモンさんというこのアルバムのプロデューサーでもある人の作曲で、

佐野さん以外の方がクレジットに単体で入っている楽曲はこれが初めてのことだったりする珍しい作品です。

まず「逃亡アルマジロって何なん?」という純粋な疑問から始まるせいで

なんか踏み込みにくそうなアルバムになってる気がしますね。

いや実際のところ全然そんなことなく、この「逃亡アルマジロのテーマ」がまためちゃくちゃオトナなロックになってて、

当時学生さんだった僕様はハマキとブランデーでこの曲を聴く大人になりたいとか

思ったりしたもんなんですよって書いたら全てウソになるんですが、

その後も「ヤング・フォーエバー」をはじめとした比較的聴きやすくノリもいい曲が続き、

後半一気に元春節が加速する感じになっていきます。この展開がたまらんのですよ。

まず、11曲目の「ロックンロール・ハート」という楽曲についてです。

後に20周年記念で出たベストアルバム「The 20th Anniversary Edition」や、

40周年記念のベストアルバム「GREATEST SONGS COLLECTION 1980-2004」にも収録されているのに、

なんか地味だけど味わいがヤバい楽曲

で、本作でいうとその次の曲「ズッキーニ」がトラック上最後の楽曲で、しかもインスト、かつ佐野さんの作曲作品ではないので、

このアルバムに限っていえば「ロックンロール・ハート」がこのアルバムで佐野さんの最後の作品なわけです。

なのに、これ?っていう感想なんですよ。

いや、これじゃ誤解するな。違うんです。良いんですよこの歌。

このアルバムで「ヤング・フォーエバー」の次にカラオケで歌えるようになった歌、くらいにはお気に入りなんですよ僕。

ただ、アルバムの最後を飾る楽曲として、最後の12曲目「ズッキーニ」以外を並べた時に

これを最後の曲にチョイスすんのって合ってる?っていうのがなんかスッキリしない当時の僕様で、

なんなら今もスッキリしてないんですよ。

スッキーリしない次の曲がズッキーニそれはそれとして、

そんなわけで当時から今に至るまで、このアルバムにおける「11曲目:ロックンロール・ハート」という事実が

ものすごい「製作上の勇気」みたいに感じていて、このアルバム自体がものすごくカッコよく感じる要素の1つだったりしている、

というのが思い出の1つなわけなんですよ。

先行シングルだった「ヤング・フォーエバー」って楽曲が本当に僕様大好きでですね。

当時カップリングの「フリーダム」と共にギターでめちゃくちゃコピーしまくったりしてたくらいだったんです。

曲が実にクールなのももちろんなんですが、歌詞がとにかくカッコよくて。

最初の「マグネシウムの街が燃えはじめて」っていう歌詞のカッコよさよ!

佐野さんってやっぱ歌詞凄く良いじゃないですか。そのまま直球で伝えてくる歌詞もいいですけど、

こういうどこか湾曲したような表現も凄い上手いと思うんですよ。いやもう上手いとか偉そうに言っちゃ駄目なレベル。

で、S2さんこの「マグネシウムが燃えはじめて」の歌詞の印象があまりにも強かったため、

頭の中で「ヤング・フォーエバー」収録アルバム=燃えという構図が完成してたせいか、

このアルバムのタイトルを「THE BURN」だと勘違いしてたんですよ。

ええ、それはもう今日まで。ずっと。

僕様自分の持ってるCD管理できてないので自分で自分の持ってるCDを検索するツールまで開発しましたけど、

そこにも「THE BURN」って登録してましたからね。

違うじゃん!「BARN」じゃん!「小屋」じゃん!

よく見たらジャケットも小屋じゃん!

ここで録音もしたらしいじゃん!

歌詞カードに説明書いてあるじゃん!

読 め よ > 僕 様 !

1stのインパクトは「ジレンマ」にはならなかった。

ども、S2です。

いつもは「日常のしょーもないこと」を序文にして、次から本題に入る為のマクラを用意している、っていう感じで

このエッセイは成立している感じにしてるんですが、

今回はマクラが2種類できちゃったので、導入文に困ってしまってまして、

もうヤケクソでそのまま勢いでいっちゃえっていう結論になりましたので

このまま不安定要素を混入した状態で進んでいきますね。

日本の音楽業界に於いて「ここは」というキーとなる時期っていうのが

いくつかあったんじゃないか、と思っています。

例えばよくいう「バンドブーム」ってやつとか。イカ天とかが流行して「インディーズ」という界隈が盛り上がった瞬間です。

他にも「日本語でロックをやるバンドが登場した」とか。はっぴいえんどさんやキャロルさんの登場ですね。

その他、ビジュアル系が茶の間に浸透した瞬間であったり、フォークソング全盛期があったりとか、

そういうポイントがいくつか存在していると思うんですが、

僕としては「1995年〜2002年あたりまで」というちょっと大きめな括りで

日本の音楽が急速的に進化し、多角的になったという印象があります。

なかでも「1997年〜1999年」の3年間は、

いわゆるバンドブームにも引けを取らない個性的なアーティストが続々と台頭してきたという印象がありまして、

今回ランダムプログラムで選ばれた1枚は、まさにこの時代を象徴する1枚だと思います。こちらです。どん。

歌詞カードやジャケットに一切記載がなくてオマケ的に収録されている楽曲ですね。

その収録のされ方はいろんな種類があります。

・ただただ記載されてないだけで、最後のトラックに普通に収録されているっていうパターン。

・いくつも空白のトラックが用意され、数十トラック先で突然収録されているパターン。

・歌詞カードやジャケットに記載された最後の曲のトラックが終わらず、無音の状態が続いて突然始まるパターン。

・1曲目の前のギャップを使って収録され、1曲目が始まったら早戻しすると存在が確認できるパターン

まあ様々なやりかたで存在していては購入者を驚かせてくれたり喜ばせてくれたりするわけです。

最後のトラックの演奏が終わってるのにCDが自動停止しないことに気づいた瞬間なんかは特に

「なんだなんだ!?何が始まるんだ!?」とワクワクさせてくれるわけなんですが、

それを踏まえて今回は裁きを与えたいと思います。こちらです。どん。

1. cliche -しあわせの嵐

あの時代「ティーンエイジカメラマン」として突如登場し、またたくまに人気を博し、

その流れでなぜか歌い手にもなっちゃったっていう感じです。

本作が出る前にシングルで2曲目の「ハロー!アイ・ラヴ・ユー」と6曲目の「誕生日」を収録したものをリリースしており、

そこから約1ヶ月でアルバムリリース。かなりハイペースでのリリースだったんですが、

オリジナル音源としてのリリースはこれが本日時点で最後となっています。

全ての楽曲の作曲にカジヒデキさんと、ニール&イライザの堀江博久さんによるユニット「DOTS + BORDERS」、

リリースレーベルはコーネリアスさんが主宰のトラットリアから、という

この時代を全て詰め込んだような作品となっています。

ちなみに、どうもシングル「ハロー!アイ・ラヴ・ユー」以前に、1曲目の「cliche -しあわせの嵐」と

5曲目の「桜色グラフィティ」を収録したシングルがあるらしい?みたいな情報はあるんですが、

実物を見たことがなくて謎です。誰か知ってる人教えてください。

「究極のミラクルアルバム!」とか書いてあってですね、

ちょっと意味がわからないんですがそれはそれとして、

収録内容についてはまさにDOTS + BORDERSさんの音楽そのものという感じで、

1997年にカジヒデキさんのシングル「恋人が待っている/ヘイ・ヘイ・ベイビー・ポップ」の「ヘイ・ヘイ・ベイビー・ポップ」で

デュエット経験があるので、そもそもカジさんの音楽性とのマッチは既に立証済みなんですよね。

作詞は全てHiromixさん自身が行ってまして、さすが恋のピンチ・ヒッターだなという感じで

甘酸っぱい青春ラブソングが展開されているという感じです。

あまり「恋のピンチ・ヒッター」を連呼するとすかんちさんの歌みたいになっちゃうので

この部分のイジリはこの辺にしておくことにしますが、この歌詞内容にDOTS + BORDERSさんたちによる作曲は

完全に相性抜群で、Hiromixさんの可愛らしい歌声でさらに「乗せた」っていう感じがします。

音程の危うさすら愛嬌です。

繰り返しですが全部ひっくりめて時代の象徴です。

そしてどういう事やねんコレっていう巨大クエスチョンを叩きつけることになるわけです。

1曲目を早戻ししても何も出てこないので、ギャップを使ったシークレットトラックもありません。

ただ、9曲目の「ため息と5月」(超名曲)に関しては、この楽曲の本編がだいたい

7分16秒くらいで演奏が終了するんですね。

ところが、その後も無音状態のまま時間だけ過ぎて行くわけですよ。

となると?ハイ来たコレ!シークレットトラックの予感!

そもそも収録曲数は9曲です。長めの楽曲もありますが短くまとまった曲もあるので、

収録できる容量に余裕は全然あるわけですよ。

で、ここまでオリジナル楽曲が続いて、かつトラットリアというレーベルの特徴まで考えれば、

シークレットトラックは何かの洋楽のカバーとかが来そうな予感まであるわけですよ!

あるいは収録楽曲のリミックス?それとも表記の無いオリジナル曲追加?

「ヘイ・ヘイ・ベイビー・ポップ」をリアレンジとか!?ニール&イライザさんの楽曲のカバーとか?あるある!

こう「無音の時間」がどんどん「この後来る音の想像」を掻き立てていくわけです。

シークレットトラックの楽しみ方というか、このワクワクがCDの楽しみの一つだったりするわけですよ。

さあどうするどうなるHiromixさん!

本編終了が9曲目の7分16秒。その後、無音の時間が続き、

2分20秒ほど経過した、9曲目9分37秒目頃!

「キラーン☆」という小さめな効果音が聞こえて!

このCD終わるんですよ!

ちょっと待って!いる!?これ。

はい全員集合!1時間くれてやる。意図説明せぇ。

シークレットトラック史上最もフェイクなトラックなんじゃないのこれ。2分待った意味よ。凄いなこれ。

あ、「納屋」なのか。燃えたのかと思ってた。

妻から「今日はポッキーの日だから、ポッキー買ってくる?」と聞かれたので、

「ポッキーも世界的乱獲で生息数も減ってると思うからやめとく」と答えたら

「?」みたいな表情をされたんですが

おおむね妻の反応が正しい。S2です。

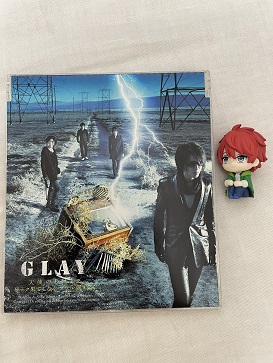

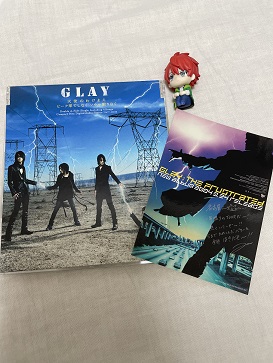

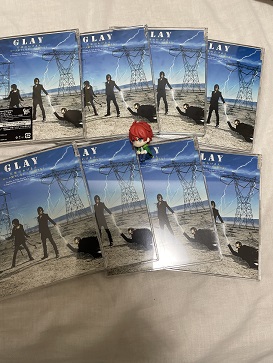

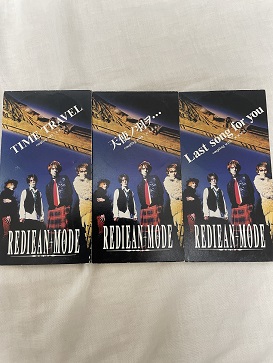

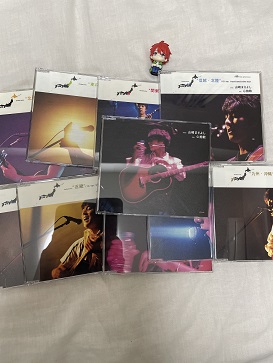

今回の更新では情報を正確に伝達するため、CDジャケットの写真を掲載します。

使用されているGLAYさん、Rediean;Modeさん、山崎まさよしさんのCDジャケットに伴う写真の著作権や肖像権については

アーティスト及び管理されている事務所や会社に属します。

また本文に全く関係ない寂しそうなカラフルピーチのじゃぱぱさんがいますが、こちらについても同様です。

CDを無差別収集状態になっている僕様にとって、一番のあらくれものの所業だと思っているのは

「カップリングだけ違うシングル同時発売」なんですね。

例えばこういう感じ。同一タイトルで3種類リリースされます、みたいなので

[Type-B]

[Type-C] (通常盤)

2000年代の途中あたりから、「CDが売れなくなってきました」みたいな風潮になってきて、

売れるために「売る為の策」を練った結果、購入側に負担だけかける作戦を展開するようになった、というのが

僕様の見解なんですがボクむずかしいことよくわからないけどだよ!

で、そういうCDについても僕様としては音源収集の意味でも買わざるを得ない状況であったわけなんですが

この1枚についてはもう笑うしかなかったという結論です。こちらです。どん。

1. 天使のわけまえ

前提としてこのシングル内容は完璧です。素晴らしいシングルです。

両A面シングルとしてリリースされた本作は「天使のわけまえ」も「ピーク果てしなく ソウル限りなく」も

どちらもGLAYさんらしい楽曲です。ポップな部分とクールな部分で住み分けられている1枚で、

3曲目以降はライブバージョンが収録されており、同年3月にリリースされたアルバム「THE FRUSTRATED」の

収録曲となっています。これね、僕様ずーーーっと抱き続けてる感想があって、

あまり伝わってくれたことがないな、みたいなのが1つありましてですね。

今回改めてここで伝えさせてもらうというかなんというかなんですけども、あーの、

僕様GLAYさんのBmが好きなんですよ。

S2さんずっとこの感想持ち続けてるんですよ。伝わってくれた人ももしかしたらいるかもしれませんが、

GLAYさんの楽曲で「Bm」のコードを使う楽曲にやたらと惹かれる、という習性が僕様にはあるようなのです。

この「天使のわけまえ」でいうと最初のイントロがあって歌が入る瞬間の

「♪天使の」←ココが好き。

回収範囲が狭すぎるというのは百も承知な感想だというのはわかるんです!

わかるんですけど、その音が気持ちいいんですGLAYさんは!

他の歌でいうと、フォーイグザンプル「Winter, again」の場合は一番最初の

「♪む」←ココが好き。

「千ノナイフガ胸ヲ指ス」の場合は

「♪Lo」←ココが好き。

届いて!私の想い!!

まあ届いたら届いたでその後の話の展開は何もないんですけど、とりあえずこれ主張できてよかった。

非常に抜群なデキだということでそれはいいんです。本題はそっちじゃないんです。

このシングル、「東海盤」とあるじゃないですか。

序文の方で記載した通り、この頃は既にシングルに複数バージョンが存在するっていう風潮が蔓延して

S2さんが悶絶してた頃なわけです。「〜盤」とある通り、要するにこれは「通常盤ではない」ということなわけです。

で、展開的には当然「このシングルは複数バージョンあり、カップリング収録曲がそれぞれ違うあらくれものの所業」という話に

なっていくわけなんですが、ちょっとそれについて度が過ぎるという話になってきます。

そもそもこのシングルは上記記載の通り2004年5月25日にリリースされているわけなんですが、

通常盤は1週間前の5月19日にもうリリース済みなんですね。

通常盤のジャケットがこちらなんですけども、

これに対して今回リリースされた「東海盤」とやらのジャケットがこちらで、

ちょっとジャケット写真が違うわけですよ。物騒な落雷が心配ですけど。

他の「あらくれものの所業CD」は基本的にバージョン違いが同時発売なんですが、こいつに関しては

一旦通常盤が出て、その後こっちが出てる、という状況なわけです。

で、これが「東海盤」とある通りですね、

このCDは「北海道盤」「東北盤」「北陸盤」「関東盤」「関西盤」「中国盤」「九州盤」もあるんです。

四国がかわいそうだなという気が今更しなくもないんですけど、

困ったことにこいつら通常盤以外ジャケット写真が同じなんで、

全て購入するとこういうことになるんですね。

ジャケ写果てしなく 地方盤限りなくみたいなことになるんですよ。

仮にS2さんがYoutuberだったとしましょうよ。きっとこの大量なCDを使った企画とかやると思うんですよね。

んで「所有しているCDのジャケ写をみて作品とアーティスト名を当てるまで終われません」

みたいな企画が始まったとしたらこのCDのせいでクリア不可能になるわけです。

何でこんなことになっているかというと、この時点ではまだライブアルバムをリリースしたことがなかったGLAYさんにとって、

どうやらこの地方盤たちのカップリングに収録されたライブバージョンをすべて集めると

「THE FRUSTRATED」収録曲のライブアルバムが完成します!みたいなことだったようなんですね!

なるほどそうか!ライブ盤1枚出せば済む話じゃねえか。

FRUSTRATEDはこっちのセリフじゃ、みたいなことでしょうか。

それともこの小出しにするライブ楽曲が天使からのわけまえ・・・!?

OK、天使ちょっと整列!順番にビンタな!

まあ今となってはこれはこれで作品としての一つの要素であったり味だったりしてたかな、というところで落ち着いてはいるんですが

ついでなので、ちょっと「これによく似たリリース」を思い出したので

ついでにそれも見てもらうかな、と思いましてちょっと記載を続けますね。

まず「同時発売で、同じジャケットを使いまわす」という視点で毎回思い出すのが、

Rediean;Modeさんのインディーズシングル3部作です。こちら。

「Last song for you」「天使ノ羽ヲ…」「TIME TRAVEL」という3作で、

インディーズで同じジャケット写真で8cmシングル3枚同時リリースを行ったわけですね。

ただ、こちらはGLAYさんや他のアーティストのあらくれものの所業とはちょっと違って、

表題曲は違うけどカップリングは同じ曲という収録状況でした。

「1枚のミニアルバムでよかったのでは」がNGワードとなります。

続いては、今回のGLAYさんより先に「地方盤」というあらくれものの所業を行った山崎まさよしさんがこちら。

「心拍数」というシングルで通常盤+地方盤9枚、カップリングはライブテイクやMC集で全部バラバラというリリースだったものです。

ただこちらはいろいろと事情が違うのです。

まず見ていただければわかる通り全部ジャケット写真が違うのです。

そしてちゃんと「四国編」があります。

また、GLAYさんの時は「ライブ盤出せばいいじゃん」というツッコミをしましたが、

山崎まさよしさんの「心拍数」については同日に「Transit Time」っていうライブアルバムが出てるんですよ。

ライブアルバムがリリースされたうえで、まだライブテイク別シングルを出すという

バイタリティおばけみたいなことをしているシングル集なのです。

ただ一つ言えるとしたら、この表題曲の「心拍数」もライブテイクをシングルカットしているので

そもそも何でシングルカットしたんだっけ?という点がわりと謎ではありますね。

あの時代の象徴でもあるカメラマンのアルバム。

Copyright (C) 2002-eternity Syun Sawaki/S2 All rights reserved. |